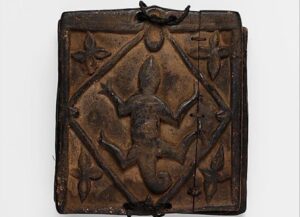

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Wayang golek, seni pertunjukan boneka kayu khas Sunda, dulunya bukan sekadar tontonan. Dengan segala mitos yang melingkupinya, wayang golek merupakan bagian dari ritus spiritual masyarakat agraris di Jawa Barat.

Namun, seiring waktu, sakralitas itu mulai tergerus. Banyak generasi muda mengenalnya sebatas pertunjukan di layar televisi atau festival budaya, tanpa tahu akar sejarah yang mengakar dalam kehidupan nenek moyang mereka.

Wayang golek dipercaya sudah muncul sejak abad ke-18, seiring pengaruh wayang kulit dari Jawa yang kemudian dimodifikasi oleh masyarakat Sunda menjadi bentuk tiga dimensi (golek).

Menurut Pirmansyah dkk. (2024), penyebaran Islam melalui pendekatan budaya mendorong lahirnya pertunjukan wayang golek sebagai media dakwah, pendidikan moral, hingga penyampaian nilai-nilai etika dalam balutan hiburan rakyat.

Pertunjukan wayang golek biasanya digelar semalam suntuk, mengangkat kisah-kisah besar dari epos Mahabharata dan Ramayana yang dikemas dalam versi carangan Sunda.

Namun wayang golek tidak sekadar mementaskan cerita, ia juga menyisipkan kritik sosial, nasihat hidup, dan humor yang membumi melalui tokoh-tokoh ikonik seperti Cepot, Dawala, atau Garéng. Dalang menjadi pusat pertunjukan sekaligus narator, filsuf, dan seniman dalam satu tubuh.

Mitos Nonton Wayang Golek

Di balik popularitasnya, ada mitos yang sejak lama diyakini masyarakat, yakni menonton wayang golek tidak boleh setengah jalan. Bila ditinggal sebelum lakon tuntas, dipercaya penonton bisa terkena sial atau “diganggu” makhluk halus. Mitos ini bukan tanpa akar.

Dalam budaya tradisional Sunda, pertunjukan wayang dipandang sebagai ruang sakral, tempat antara dunia manusia dan alam gaib “bertemu.” Pertunjukan dianggap sebagai bagian dari sesaji budaya kepada alam dan leluhur.

Keluar sebelum akhir cerita berarti meninggalkan ruang yang belum selesai “disucikan”, yang dipercaya bisa mengundang hal buruk.

Sebagaimana dicatat Afifah (2019), banyak simbolisme dalam wayang golek yang tidak hanya bersifat filosofis, tapi juga spiritual. Pemanggungan wayang diyakini menjadi media komunikasi antara manusia dan alam adikodrati.

Dalam beberapa daerah, dalang bahkan menjalani tirakat atau puasa khusus sebelum mementaskan pertunjukan tertentu, khususnya lakon berat yang menyangkut kisah kematian atau perang besar seperti Baratayuda.

Namun, memasuki era 1990-an hingga 2000-an, wayang golek menghadapi tantangan besar. Gempuran televisi dan hiburan digital menyebabkan penonton semakin menjauh. Durasi panjang dianggap tidak relevan, dan bahasa Sunda klasik yang digunakan pun mulai sulit dipahami oleh generasi baru.

Meski begitu, sejumlah komunitas masih berupaya mempertahankan eksistensi wayang golek. Sebagaimana dijelaskan dalam seminar oleh Pirmansyah dkk. (2024), revitalisasi dilakukan melalui pendekatan edukasi sekolah, festival budaya, hingga adaptasi ke media digital.

BACA JUGA

Unik! Perbandingan Seni Pertunjukan Wayang Golek dan Potehi

Melestarikan Seni Tradisi Indramayu: Wayang Kulit, Berokan, Jaran Lumping

Beberapa dalang muda bahkan mulai menayangkan pertunjukan mereka di YouTube, menyederhanakan cerita, dan menyisipkan humor kekinian tanpa menghilangkan esensi filosofisnya.

Kini, wayang golek memang tidak lagi sesak oleh lautan penonton seperti dulu. Namun jejak sejarah dan nilai-nilai yang dibawanya tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Sunda. Di tengah perubahan zaman, mitos dan filosofi di balik pertunjukan ini menjadi pengingat bahwa kesenian tradisional bukan sekadar warisan, tapi juga cermin dari cara berpikir dan memaknai hidup.

Wayang golek boleh jadi tak lagi ditonton semalam suntuk, tetapi selama nilai-nilainya masih dikenang dan diceritakan ulang, warisan itu belum benar-benar padam.

(Daniel Oktorio/Magang/Aak)