BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Tarawangsa merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional masyarakat agraris di Jawa Barat yang memiliki keunikan dalam alat musiknya, terutama berupa instrumen gesek.

Mengutip laman Kemendikbud RI, istilah “Tarawangsa” berasal dari gabungan tiga kata: Ta (dari bahasa Sunda “Meta” yang berarti pergerakan), Ra (melambangkan api agung seperti matahari), dan Wangsa (bangsa atau masyarakat).

Dengan demikian, Tarawangsa dapat diartikan sebagai “kisah kehidupan bangsa matahari”, yang mencerminkan ekspresi rasa syukur atas hasil panen padi—tanaman yang sangat bergantung pada sinar matahari.

Instrumen Musik

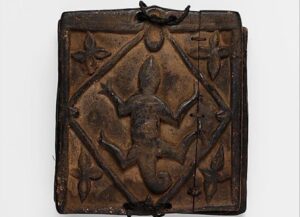

Kesenian ini terdiri dari dua alat musik utama, yaitu tarawangsa (instrumen gesek) dan jentreng (instrumen petik).

Bentuk tarawangsa berbeda dari alat musik gesek lainnya seperti rebab, dengan resonator kayu berleher panjang dan dua hingga tiga dawai.

Di daerah Pangguyangan, tarawangsa memiliki ciri khas dalam ukuran dan motif ukiran, meski awalnya menggunakan tiga dawai sebelum beralih ke dua dawai.

Sejarah tarawangsa tercatat dalam naskah-naskah kuno sejak abad ke-10, seperti dalam kitab Bali yang menyebutnya sebagai “trewasa” atau “trewangsah”.

Kesenian ini pernah berkembang di masyarakat Sunda, Jawa, dan Bali, tetapi kini semakin langka, bahkan sebagian masyarakat sudah tidak mengenalnya lagi.

Menurut Jaap Kunst dalam Hindu-Javanese Musical Instruments (1968), alat musik ini telah punah di Jawa dan Bali.

Sementara itu, kitab Sewaka Darma juga menyebut tarawangsa sebagai alat musik yang merupakan perkembangan dari rebab, sehingga sering disebut “rebab jangkung” karena bentuknya yang lebih tinggi.

Korelasi Tarawangsa dengan Dewi Padi

Dalam konteks budaya agraris, tarawangsa kerap dihubungkan dengan Dewi Sri (Nyai Pohaci Sanghyang Asri), dewi padi dalam kepercayaan Sunda.

Pertunjukannya biasanya terkait dengan siklus pertanian, seperti upacara syukur panen.

Penelitian oleh Didi Wiardi dan Asep Saipul Ahmad (2008) menemukan keberagaman tarawangsa di beberapa daerah, termasuk Sumedang, Bandung, Tasikmalaya, dan Baduy di Banten.

Di Soreang, Kabupaten Bandung, terdapat varian bernama Tarawangsa Pangguyangan, dengan maestro seperti Aki Oyo (penggesek) dan Emid (pemetik jentreng).

Setiap daerah memiliki ciri khas pertunjukan yang berbeda. Misalnya, di Rancakalong, tarawangsa hanya dimainkan dengan jentreng tanpa vokal, sementara di Cibalong, Tasikmalaya, pertunjukannya dilengkapi dengan calung rantay dan instrumen lainnya. Perbedaan ini menunjukkan keragaman tekstual dalam tradisi tarawangsa di Jawa Barat.

BACA JUGA

Profil Puspa Karima, Grup Musik Tradisi Sunda Asal Sumedang yang Berkiprah Sampai Mancanegara

Kosmologi Tarawangsa

Beberapa sumber menyebutkan, kesenian Tarawangsa dalam budaya Sunda memiliki dimensi kosmologis yang mendalam, terkait erat dengan sistem kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa Barat.

Kesenian ini tidak hanya dipandang sebagai ekspresi seni semata, tetapi juga diyakini memiliki muatan spiritual dan religius yang kuat.

Masyarakat percaya Tarawangsa mampu mengusir energi negatif sekaligus membawa ketenteraman dalam kehidupan.

Secara lebih mendalam, Tarawangsa mengandung makna spiritual yang khas. Alunan musiknya yang khas dianggap mampu menciptakan atmosfer kontemplatif yang menenangkan jiwa.

Dalam berbagai ritual keagamaan dan upacara adat, bunyi Tarawangsa dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menangkal pengaruh jahat sekaligus menciptakan keselarasan dalam komunitas.

Kosmologi yang melekat pada Tarawangsa ini sebenarnya mencerminkan cara pandang masyarakat Sunda terhadap alam semesta.

Mereka meyakini adanya dimensi spiritual yang senantiasa berinteraksi dengan dunia nyata. Melalui seni Tarawangsa, masyarakat Sunda berusaha menjalin komunikasi dengan kekuatan-kekuatan gaib tersebut, sekaligus memelihara keseimbangan kosmis yang dianggap penting bagi kelangsungan hidup.

(Aak)