BANDUNG,TM.ID: Isu soal kesetaraan di hari ini kian populer, terutama terkait dengan persamaan hak sosial bagi kaum Pelangi (sebutan LGBTQ+) yang masih dalam porsi minoritas. Bentuknya menuai pro dan kontra bagi masyarakat yang menaruh peduli akan isu publik dan budaya. Semuanya berangkat dari bagaimana manusia tersistem secara sosial melalui kebijakan dan perangkat identitas yang berdampak pada komoditas organisasi terpeduli, salah satunya pada kategori olahraga sepakbola.

Di luar pilihan pro dan kontra, secara steril artikel ini akan membuka wacana yang telah terjadi dan telah dilakukan oleh klub-klub elit sepakbola Eropa dalam mengumandangkan konsep kesetaraan tersebut melalui perangkat media identitasnya, tanpa mengglorifikasi satu sisi nilai idealitas manapun.

Francis Fukuyuma (2021:xii) mengadaptasi pemikiran Socrates dan Adeimantus tentang kondisi natural dari jiwa manusia yang ingin mendapatkan pengakuan, yang disebut sebagai Thymos, di dalamnya terdapat dua kategori dengan fungsi yang berbeda, yaitu Isothymia; gejala dari jiwa manusia yang ingin diakui secara setara dan Megalothymia yaitu gejala dari jiwa manusia ingin diakui secara lebih tinggi/dominan.

Isothymia sering menyangkut hal-hal sosial yang berangkat dari kaum minoritas untuk mendapatkan posisi yang setara, seperti Gerakan feminisme, isu rasial, diskriminasi agama dan lainnya termasuk LGBTIQ+ yang menumbuhkan konsep egaliter bagi keberadaan umat manusia.

Sedangkan Megalothymia lebih merujuk pada definisi level peran manusia yang memposisikan diri lebih unggul dari sesamanya, seperti para nabi atau diktator (dalam arah yang ironis) yang mampu mengotorisasi kelompoknya dengan nilai-nilai yang khusus.

Konsep mengenai kesetaraan ini dianggap mampu memberikan peluang bagi pemangku keinginan dalam menghadirkan diri untuk dianggap ada dan diakui secara sosial. Pemaknaannya lebih dari itu, dunia sosial yang memiliki keragaman sering terstigmatisasi oleh kerangka ideal budaya yang terwarisi secara estafet, justru secara paradoks sering mengilhami cara berpikir yang homogen, sehingga memunculkan diskriminasi bagi dunia yang tidak pada standar idealnya. Masing-masing memiliki kekuatan kebenaran yang terporsi, tumbuh dalam kerangka budaya yang semakin berlapis, sebagai indikasi bahwa intensitas informasi yang terus meningkat akan membawa pengetahuan di setiap sendi berkehidupan.

Dalam konteks LGBT, sejatinya aspek utama berangkat dari pola organisasi masyarakat dalam subyek sosial individu (dengan dunia yang serupa) dalam ruang asumsi yang sama, hingga membentuk kelompok identitas sosial sebagai usaha untuk menghadirkan diri agar dianggap ‘ada’ melalui kelompok, terutama menyoali hak hidup dan bersosial.

Beberapa negara dengan tegas menolak LGBT, seperti Rusia mensahkan undang-undang yang menolak propaganda Gay terutama yang ditujukan untuk anak-anak, dan sudah terbukti di wilayah Chechnya terjadi laporan serius atas intimidasi dan penghilangan paksa bagi kaum LGBTIQ+.

Arab Saudi yang dengan terang mengilegalkan segala aktivitas homoseksual dengan konsekuensi denda, hukuman cambuk bahkan hukuman mati.

Sementara, Nigeria dengan undang-undangnya melarang warga untuk menikah sesama jenis dan hukuman penjara bagi para aktivis LGBT.

Brunei turut menerapkan undang-undang dengan hukuman mati untuk segala aktivitas sesama jenis. Serupa dengan Uganda yang di masa lalu memberlakukan hukuman mati bagi individu yang melakukan hubungan sesama jenis berulang kali. Mesir menolak dengan menerapkan undang-undang yang akan menghukum perilaku cabul dan segala aktivitas LGBT.

Tapi tidak sedikit negara-negara yang mendukung Gerakan ini sebagai upaya penolakan terhadap diskriminasi pada kaum Pelangi. Seperti Belanda, Spanyol, Malta, Uruguay, Kanada, dan belahan Skandinavia yang secara progresif mendukung pernikahan sesama jenis dan mempromosikan inklusi dan kesetaraan LGBTIQ+. Sisanya negara-negara lain tampak tidak eksplisit mengatakan ‘ya’ atau ‘tidak’ untuk keberpihakan yang steril, namun secara normatif pandangan penolakan yang ketat terjadi di setiap wilayah-wilayah itu.

Isu kesetaraan direspon baik untuk saat ini, terutama bagi organisasi-organisasi yang selalu merawat reputasi lembaganya agar selalu dipandang punya nilai lebih, melalui isu-isu yang berkelindan di masyarakat global, dari komunikasi itu merek/lembaga menjaga keakraban dengan anggota/konsumen.

Klub sepak bola elit di Eropa mengambil langkah konkret dalam pergerakan kesetaraan kaum Pelangi, seperti Juventus, Bayern Muenchen, Brighton & Hove Albion dan masih banyak lagi yang juga bahkan hingga ke taraf tim nasional.

Justin Fashanu salah satu pesepakbola klub Inggris saat ia masih berseragam Westham pada tahun 1990 yang menyatakan kepada publik mengenai orientasi seksualnya pada sesama jenis yang juga mempunyai hubungan dengan salah satu anggota parlemen Inggris.

Bolatimes.com menyebut bahwa Fashanu mengalami diskriminasi serius dan terus menerus selama hidupnya (terutama sejak saat itu), dikecam baik oleh masyarakat, media hingga di ruang lingkup klubnya, yang hingga pada tahun 1997 ia memilih untuk bergantung diri di garasi bekas dengan menyisipkan pesan dalam sebuah surat: “Saya berharap Tuhan yang saya cintai menyambut saya pulang.”

BACA JUGA: Sirkuit Eksplorasi Identitas: Komunikasi Visual Blues!

Sejak saat itu, para pemain sepakbola selalu merahasiakan identitasnya sebagai LGBTIQ+, mereka takut akan reaksi negatif dari lingkungannya. Hingga di tahun 2010 terjadi Gerakan ‘Football v Homophobia’ yang diinisiasi oleh organisasi internasional yang fokus terhadap inklusi dan antidiskriminasi dalam olah raga. Respon untuk peduli terhadap masalah tersebut terus bertumbuh di tataran global, yang juga berdampak bagi opini masyarakat yang konsisten untuk menolak.

Di tahun 2015, PBB memperkuat konteks kesetaraan (reduce inequality) di salah satu 17 poin agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan secara global. Bagi negara yang sangat terbuka dan peduli untuk berbagai konteks kesetaraan tentu menjadi peluang bagi para pemangku keinginan untuk terlibat dalam menuntut keadilan bagi aspek-aspek tertentu.

Setelah Thomas Hitzlsperger (pesepakbola Jerman) mempublikasikan diri bahwa ia seorang homoseksual di tahun 2014, melalui BBC.com menyebut bahwa terdapat 40 pesepakbola Wanita yang terbuka mengenai identitas LGBT-nya saat event Piala Dunia perempuan di tahun 2019, ditambah Jake Daniels (Pesepakbola Blackpool) yang pada 2022 turut pula mengungkapkan orientasi seksualnya sebagai Gay.

Seiring kemajuan sarana teknologi & informasi yang kian kompleks, penawaran akan ideologi terbuka lebar dalam cakupan media massa. Ini juga turut membuka empati bagi Lembaga-lembaga besar, termasuk klub-klub sepakbola yang di dalamnya memiliki cakupan audiens dengan keragaman yang tinggi.

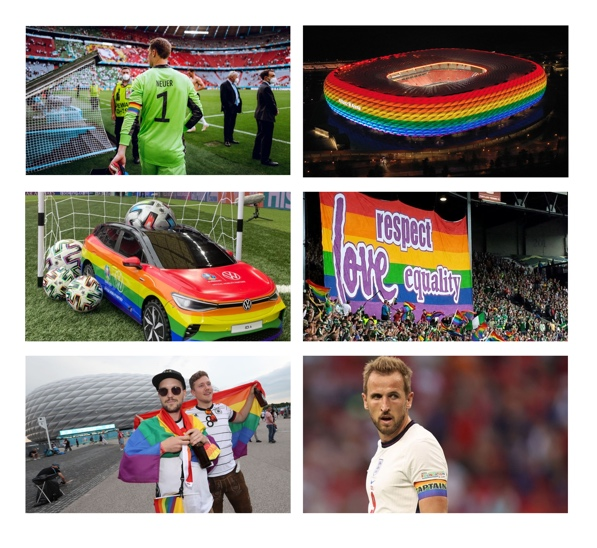

Sejatinya pertunjukan sepakbola yang diramaikan oleh penonton membawa campaign dari berbagai isu, seperti kesetaraan bagi perempuan, hak buruh, rasial, pembajakan, terorisme, insiden olahraga dan lain-lain. Termasuk perhatiannya pada kaum Pelangi, peristiwa demi peristiwa terus terjadi, hingga tampaknya bagi beberapa pihak isu tersebut mendapati perhatian khusus. Beberapa budaya masih menentangnya, seperti kasus Piala Dunia Qatar yang mengundang berbagai elemen masyarakat namun tetap (mereka) harus menghormati kultur setempat dengan melarang simbol dan kampanye bagi kelompok LGBTQ+. Hingga menuai beragam protes bagi beberapa negara (Inggris, Denmark, Jerman, Wales), sekalipun mereka tetap tunduk atas aturan tersebut atas perintah FIFA. Jelas kontras dengan penyelenggaraan Euro 2020 di Eropa, di mana 11 negara Eropa menjadi tuan rumah.

Sekalipun dilarang untuk mengibarkan ideologi LGBT, Jerman bersikukuh mengampanyekan protes mereka untuk dukungan kaum LGBT saat melawan Hungaria, yang mana negara tersebut baru saja mensahkan UU Anti LGBT. Selain dimeriahkan dengan lampu bercorak Pelangi di Stadiun Allianz Arena, Muenchen, Nuer (Kiper Jerman) mengenakan ban kapten Pelangi untuk memperingati Pride Month (Peringatan peristiwa kericuhan Stonewall Inn, 1969 di New York. BBC menyebut ada 11.000 penonton di luar stadion yang membawa bendera Pelangi yang diinisasi oleh Christopher Street Day.

Puncaknya di final yang diselenggarakan di Wembley, saat Inggris Vs Italia, bola pertandingan dibawa ke tengah lapangan oleh mobil mini bercorak Pelangi sebagai simbol solidaritas terhadap kaum LGBT.

Bagi klub-klub sepakbola elit, mewujudkan kampanye solidaritas tersebut ialah bentuk konkret Lembaga dalam memproyeksikan citra lembaganya. Tidak sedikit klub-klub Eropa berpartisipasi untuk menghadirkannya dengan aneka medium visual (atribut) bercorak Pelangi, seperti Barcelona, Juventus & Chelsea yang memposting logo mereka dengan warna Pelangi.

Sekalipun sebagian penggemar memprotes kampanye tersebut, namun secara offline, dalam urusan citra justru pergerakan ini semakin dikedepankan. Sebaliknya, Real Madrid yang tidak mendukung upaya ini akan dikenakan denda.

Klub-klub elit di Eropa dan Amerika secara intens menjalin hubungan dengan masyarakat melalui hal-hal aktual. Lembaga mengambil keuntungan dari saluran komunikasi baik secara langsung maupun elektronik & digital, ini menunjukkan bahwa isu-isu Isothymia menjadi bagian dari masalah global yang harus dipecahkan. Secara gradual, kampanye itu setidaknya terkonsumsi oleh publik dari tahap ke tahap, yang menawarkan narasi sosial melalui Bahasa visual.

Bagi konteks kebudayaan, identitas visual ialah salah satu perangkat bagi merek yang mampu mengantarkan narasi-narasi ideologis. Melalui cara yang sederhana, atribut yang didistribusikan secara konsisten, ekslusif dan diberitakan secara massal akan menelurkan buah citra dari asumsi-asumsi masyarakat. Dengan cara-cara modern dan kolaboratif, visi ideologi akan terstigmatisasi menjadi perbendaharaan wacana yang terus tumbuh bagi konstituen luar.

Dalam konteks komunikasi visual, sedikitnya dapat dilihat sebagai upaya pencitraan (branding). Melalui public relations dan perangkat komunikasinya, Lembaga mengolah data dan informasi serta mengimplementasikan strategi rancangannya ke dalam berbagai media guna mendapatkan perhatian konstituen atau merawat citra organisasi agar merek selalu dianggap dekat dengan kehidupan penggemar. Cara-cara ini lumrah digunakan oleh organisasi yang menjaga stabilitas nilai reputasi yang baik.

Metode komunikasi persuasif dalam kampanye ideologi yang memuat nilai-nilai sosial mampu mendorong persepsi audiens untuk masuk ke dalam pengalaman atas konsep solidaritas dalam melawan diskriminasi, melalui pesan-pesan dalam medium yang tercitra dan sajian intangiblenya yang tak lain merupakan ekstraksi buah abstrak dari rumusan Lembaga.

Bagi organisasi ini dianggap lebih tinggi dari nilai konsumsi atribut yang dijual. Tentang bagaimana doktrin dapat membentuk budaya melalui hal-hal sederhana. Dari sini, nilai sosial tersebut akan mendorong persepsi audiens ke dalam wilayah yang lebih tinggi. Ini bukan menyoali rendah-tingginya produk merchandise yang dikonsumsi, namun justru melalui seperangkat komunikasi yang baik akan berdampak pada arus sistem yang bernilai.

Pakar merek yang ‘nyentrik’, Marty Neumiere (2005) menyebut, bahwa Brand ialah perasaan seseorang mengenai produk, layanan atau organisasi. Sifatnya sangat personal dari individu manusia sebagai makhluk yang emosional dan intuitif. Merek ditentukan oleh individu dalam merespon apa yang ia dapat dari apa yang dikonsumsinya. Ketika itu menjadi wacana sosial maka hal tersebut dapat mewakili gejolak perasaan (masyarakat) individunya.

Tujuannya kembali pada ekuitas merek, bagaimana suatu merek mampu mencapai level brand loyalty sebagai puncak melalui nilai-nilai ideologis. Tingkat kesetiaan ini posisinya berada pada suatu kultur yang diciptakan dengan mengekspos suatu nilai yang membangkitkan sensasi emosional. Marc Gobe (2015) mengurai bahwa untuk mengekspresikan budaya, Lembaga perlu mengimajinasikan kepribadiannya agar orang terpikat dan berdampak pada hubungan antara audiens dengan merek. Proses yang terealisasi secara konsisten akan membentuk hubungan yang emosional, dan citra tersebut akan berbuah nilai ekuitas yang menjanjikan secara positif dalam jangka waktu yang panjang.

David Allen Aaker (1996) menyebut bahwa Ekuitas merek merupakan sebuah nilai yang tercipta atas pola timbal balik (profitabilitas) antara merek dengan konstituennya, melalui serangkaian aset dan liabilitas yang termanifestasikan melalui nama, simbol-simbol merek dan aneka fitur. Itu semua dibantu oleh serangkaian cara-cara yang sengaja dibentuk secara sistemik, seperti pengelolaan Lembaga dalam meraih cita-citanya hingga berbuah kredibilitas yang baik dan terciptanya relevansi terhadap dunia masyarakat tertentu, kemudian cara-cara Lembaga dalam membentuk opini publik sebagai upaya untuk mendorong ke titik diferensiasi dalam memeroleh posisi yang tepat ke dalam benak audiens, dan yang terakhir mengenai bagaimana Lembaga merawat dan menumbuhkan aneka level loyalitas dalam lingkungan yang terbina, baik layanan, program, dan segala yang terencana. Itu semua terhubung, bagi Macmillan (2007) di saat sebuah merek mampu memberikan kekhasan dan memiliki makna yang mendalam, hal tersebut akan menentukan tingkat kesetiaan konsumen yang diterima oleh organisasi.

Kemudian, yang menjadi tugas besar organisasi ialah bagaimana mengelola itu semua tanpa membenamkan konteks sebelumnya. Dalam organisasi sepakbola yang menyentuh aspek-aspek mengenai kaum Pelangi secara pro-aktif, juga bertugas untuk tidak melupakan nilai-nilai dari sudut penggemar/masyarakat yang tidak menaruh perhatian khusus kepada isu tersebut.

Keironian ini dilayani pada level yang sama, namun dengan pendekatan yang berbeda. Seperti mengangkat isu-isu budaya pada skup mancanegara dengan populasi penggemar yang cukup banyak. Dengan me-repost gambar (hasil) penggemar yang mengangkat tradisi di wilayah tertentu (yang masih dalam koridor sepakbola), atau ucapan-ucapan spesial dari pemain untuk hari Nasional di negara tertentu. Dengan cara-cara ini seluruh penggemar merasa mendapat ruang personalisasi semacam layanan kebaikan, sehingga banyak yang merasa terwakili jiwa-jiwanya. Hingga akhirnya semua penggemar merasa turut berpartisipasi dari apa yang disajikan oleh klub tersebut, baik secara personal maupun kelompok. Tentu saja untuk sampai pada kematangan cara tersebut, perlu ditinjau sisi etikanya secara holistic dan bijaksana.

(Moch. Ficky Aulia/Dist)